- 当院の歯周病治療の特徴

- 歯周病とは

- 歯周病の主な原因

- 歯周病の主な症状

- 歯周病の主な進行について

- 歯周病と歯肉炎の違い

- 歯周病は治るのか?

- 歯周病は、定期的なメインテナンスで

再発予防が大切です - 歯周病の治療方法

- 歯茎が下がる・歯が長く見える

(歯肉退縮)で困っている方へ - 歯周病の症例

当院の歯周病治療の特徴

歯周病治療は、ほとんどの歯科医院で行われる歯科治療です。ただ、歯科医師や歯科衛生士の知識・技術によって、治療の結果には差が出てきます。

歯周病治療は、ほとんどの歯科医院で行われる歯科治療です。ただ、歯科医師や歯科衛生士の知識・技術によって、治療の結果には差が出てきます。

歯周病は歯を失う最大の原因であり、全身疾患との関連も指摘されています。ゆたか歯科クリニックでは、歯周病治療に特に力を入れており、院長も歯周病についての講演・学会発表を数多く行っています。

重度の歯周病に対する歯周外科治療、歯周組織再生療法にも対応しておりますので、進行のレベルにかかわらず歯周病をしっかりと治療したい方、他院さんで「抜歯が避けられない」と言われた方は、ぜひ当院にご相談ください。

また当院では、下がった歯茎を患者様ご自身の組織を使って審美的・機能的に回復させる根面被覆術にも対応しております。

歯周病とは

歯周病は、歯を支える顎の骨が溶ける病気です。国内の成人の約8割が歯周病にかかっていると言われていますが、初期~中期にかけて自覚症状が乏しいことから、受診できていない方が少なくありません。実際に、自覚症状に気づいて受診した時には、重度にまで進行していたというケースがよく見られます。

歯周病は、歯を支える顎の骨が溶ける病気です。国内の成人の約8割が歯周病にかかっていると言われていますが、初期~中期にかけて自覚症状が乏しいことから、受診できていない方が少なくありません。実際に、自覚症状に気づいて受診した時には、重度にまで進行していたというケースがよく見られます。

治療が遅れると、歯を残せない可能性が高まります。また歯を残せる場合も、治療は大がかりになり、治療に要する期間も長くなります。予防と早期発見・早期治療が非常に重要となる病気と言えます。

一方で、このような歯周病のおそろしさが認知されるにつれ、「もう治せないから」「歯を失っても仕方ない」と治療を諦めてしまう方もいます。当院では、軽度~重度の歯周病に対する適切な治療により、歯周病の進行を食い止めること、歯を残すことに力を入れております。

経験豊富な歯科医師、訓練された歯科衛生士が全力で患者様の歯周病治療を行って参りますので、どうか諦めず、ご相談ください。

自覚症状の乏しい歯周病を

早期発見するために

歯周病を放置していると、歯茎の腫れ・赤み、出血、口内の粘つき、歯茎のムズムズ感、歯肉退縮、歯のグラつきといった症状が現れます。ただ、虫歯の“痛み”のような分かりやすい症状が乏しく、初期~中期にかけては自覚できないまま進行することが多くなります。そして歯周病は顎の骨が溶ける病気ですから、最後には歯が抜け落ちます。

自覚症状に乏しくても、早期発見は可能です。その方法とは、定期的な歯科検診に通うことです。歯科検診では、無症状のうちから虫歯や歯周病を発見することができます。

長く歯科医院から足が遠のいているという方も少なくないかと思います。たとえ無症状であっても、特に30歳以上の方は、一度歯周病検査を受けることをおすすめします。

歯周病の主な原因

歯周病の原因は、プラークの中に潜む細菌です。これらの細菌が毒素を出すことで、歯ぐきで炎症が起こります。この炎症が歯周ポケットを介して拡大すると、顎の骨を溶かします。

細菌を増やしたり、炎症を悪化させて歯周病の発症・進行を招くリスク因子には、以下のようなものがあります。多くは、複数以上のリスク因子が重なって、歯周病が発症・進行します。

口腔内のリスク因子

- 歯磨きの不足

- 歯石の放置(歯科検診に通わない)

- 歯並び、噛み合わせの乱れ

- 合っていない詰め物、被せ物、入れ歯の使用

- 歯ぎしり、食いしばり

- 口呼吸による口内の乾燥

生活習慣にかかわる

リスク因子

- 食事の偏り(糖分の摂り過ぎ)

- 喫煙

- 睡眠不足

- ストレス

- 女性ホルモンのバランスの変化

- 糖尿病

- 骨粗しょう症

- 遺伝的要因

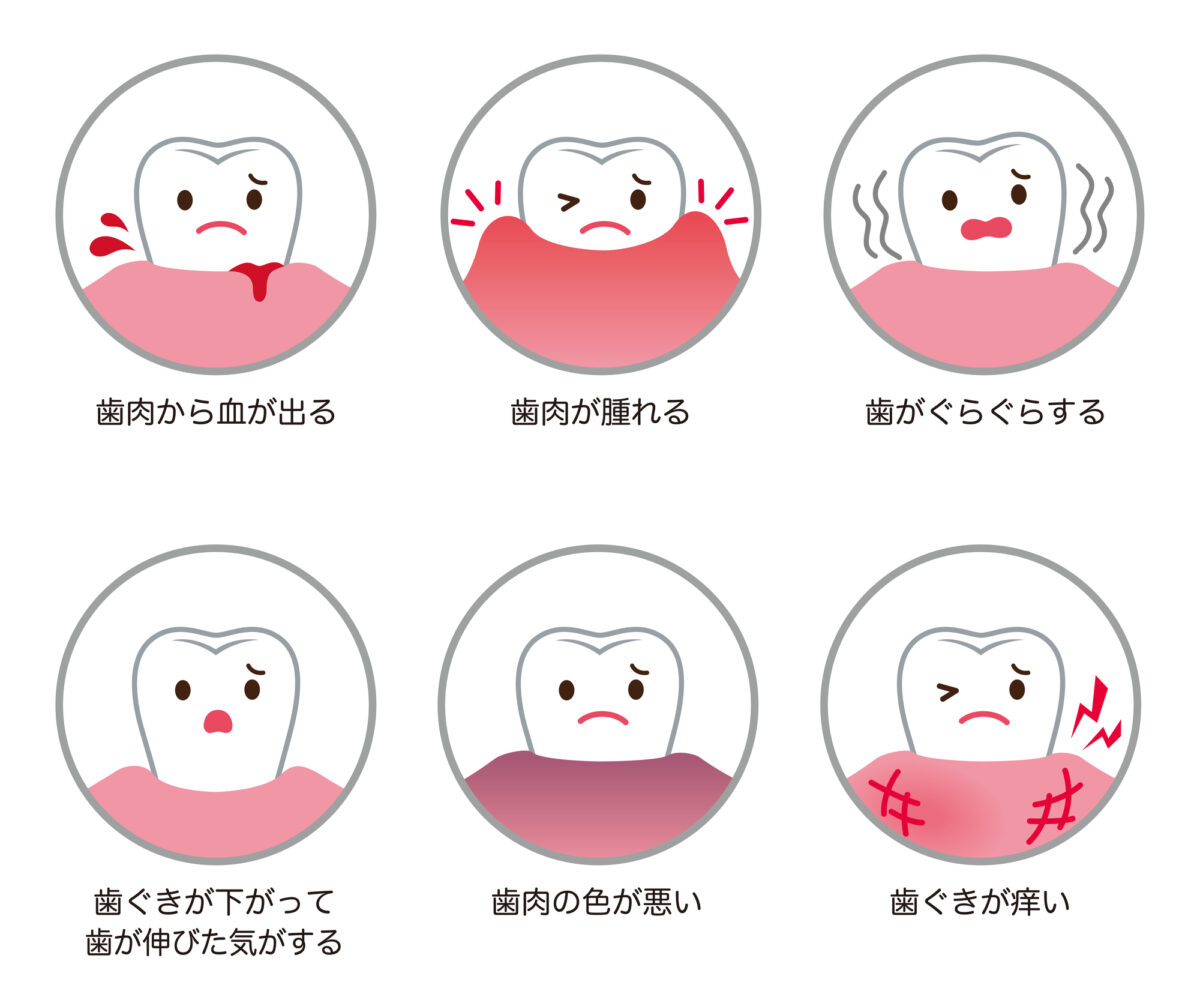

歯周病の主な症状

- 歯茎の腫れ

- 口内のネバネバ感

- 歯茎が真っ赤になっている、紫色

- 歯茎からの出血、膿

- 歯茎のムズムズ感、かゆい感じ

- 食べ物がよく歯に詰まる

- 歯間が広くなった

- 歯茎が下がってきた

- 口臭

- 歯の揺れ

- 硬い物を噛めない

歯周病の主な進行について

軽度歯周病

炎症が、歯周ポケットを介して拡大し、顎の骨が溶け始めています。

歯茎の腫れ、歯茎からの出血、口内の粘つき等の症状がありますが、気づけないケースが多くなります。

中等度歯周病

炎症が広がり、顎の骨の3分の1が溶けてしまっています。顎の骨が溶けることで、歯茎が下がります。また、口臭、歯茎からの膿、歯のグラつきといった症状が見られます。

重度歯周病

顎の骨が、歯の根の高さの半分以上、溶けてしまっています。歯を支えることが難しくなり、グラつきが悪化します。噛んだ時の痛みなどの症状も見られます。放置していると、歯は最終的に抜け落ちます。

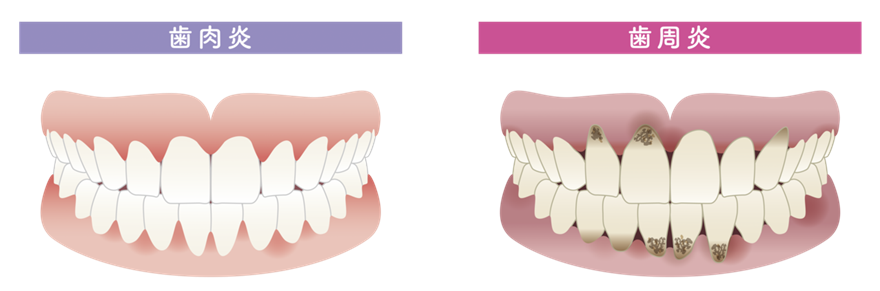

歯周病と歯肉炎の違い

「歯肉炎」とは、初期の歯周病のことを指します。より正確には、歯肉(歯茎)に炎症が留まっているものを、歯肉炎と言います。

そして、歯肉炎が進行することで、炎症が歯根膜・顎の骨まで拡大した「歯周炎」となります。

この歯肉炎・歯周炎をまとめたものが、「歯周病」です。

歯周病は治るのか?

歯周病は、歯科医院での治療、ご自宅での丁寧なセルフケアによって、進行を阻止することが可能です。ただし、治療期間を終えてからも、定期的にメインテナンスに通ったり、丁寧なセルフケアを継続しないと、再度進行してしまいます。

歯周病は、歯科医院での治療、ご自宅での丁寧なセルフケアによって、進行を阻止することが可能です。ただし、治療期間を終えてからも、定期的にメインテナンスに通ったり、丁寧なセルフケアを継続しないと、再度進行してしまいます。

また、溶けてしまった顎の骨を回復させる歯周組織再生療法、退縮した歯茎を回復させる根面被覆術は、対応できる歯科医院が限られます。当院では、そのいずれにも対応しておりますので、安心してご相談ください。

歯周病は、定期的な

メインテナンスで再発予防が

大切です

歯周病の治療が終わってからも、定期的なメインテナンスが不可欠です。これを怠ると、歯周病が再発・進行してしまうためです。

歯周病の治療が終わってからも、定期的なメインテナンスが不可欠です。これを怠ると、歯周病が再発・進行してしまうためです。

メインテナンスでは、虫歯・歯周病の検査、クリーニング、歯磨き指導などが行われます。歯周病の再発予防のためには、歯科医院でのメインテナンスとともに、指導された方法での丁寧な歯磨きを日々継続することが大切になります。

治療が終わった時の良好な口腔環境を維持していくことが、歯周病や虫歯をはじめとする口腔トラブルのリスク下げることにつながります。

歯周病の治療方法

歯周基本治療

歯周病の進行の程度に関係なく、必ず行う治療です。

歯科医院では専用の道具を用いて歯石・プラークを徹底的に除去します(スケーリング・ルートプレーニング)。また歯磨き指導を行い、ご自宅で実践していただきます。歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスなどを併用して、セルフケアを行います。

フラップオペ

歯周ポケットが深くなると、そこに歯石・プラークが溜まって炎症を引き起こすため、歯周基本治療のみでは歯周病の進行を食い止めることができません。そこで行うのがフラップオペです。

歯茎を切開し、歯の根を露出させ、歯石・プラークを取り除きます。歯石・プラークの付着を予防するため歯の根の表面を滑らかにした上で、切開した歯茎を縫合します。

歯周組織再生療法

進行した歯周病では、顎の骨が溶けています。1991年の研究データによると、2.5~4mmの骨が溶けた場合には10年後に約半分が、4mm以上の骨が溶けた場合には10年後に約7割が抜歯になったとされています。

これを防ぐために有効なのが、溶けた顎の骨の再生を図る歯周組織再生療法です。

当院では、リグロス、エムドゲインを用いて、歯周組織再生療法を行っています(自由診療)。歯周再生療法を行うことで、歯を長く残せる確率は格段にアップします。

根面被覆術

歯周病によって顎の骨が溶けると、歯茎が下がり、歯の根が露出します。歯の根の露出は、虫歯リスク・知覚過敏の上昇、見た目の問題などを引き起こします。また、退縮した歯茎を放置していると、将来的に約80%の確率で進行していくことが、2016年の研究データから判明しています。

そこで有効となるのが、根面被覆術です。患者様ご自身の上顎の歯肉を使って、露出した歯の根を覆い、下がった歯茎を回復させます。

歯茎が下がる・歯が長く見える(歯肉退縮)で困っている方へ

歯茎が下がる歯肉退縮は、歯周病だけが原因ではありません。また、その放置は、さまざまなリスクを招きます。

歯茎が下がっていることで見た目が気になる、虫歯にならないか心配といった方は、根面被覆術に対応しているゆたか歯科クリニックにご相談ください。

歯肉退縮の原因

- 加齢

- 歯周病

- 歯ぎしり、食いしばり

- 歯磨きの力が強すぎる

- 歯並びの乱れ

歯肉退縮を放置した場合の

リスク

- 歯が長く見える、歯間が広いといった見た目の問題

- 虫歯、知覚過敏になりやすい

- 食べ物が詰まることによるストレス

- 本来であれば歯茎に覆われている部分まで磨く必要がある

歯周病の症例

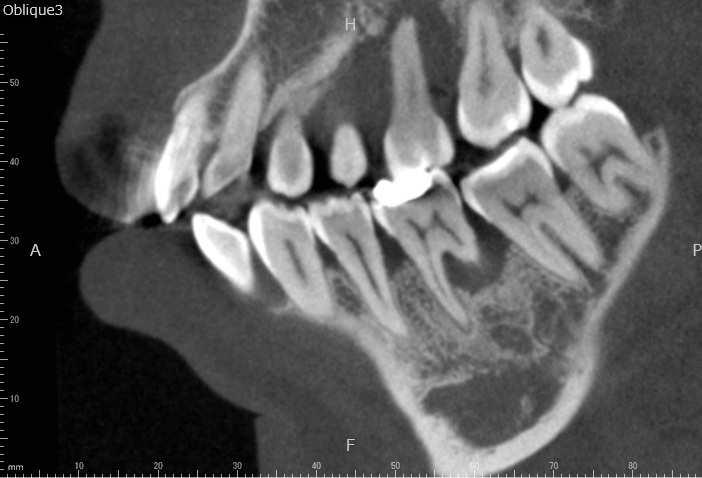

Case1

術前

術後

| 治療名 | 再生療法 |

|---|---|

| 治療説明 | 右上6,7、左上5,6に重度の歯周病があり、通常の歯周治療でも改善しませんでした。歯周組織再生療法を行い、吸収してしまった骨を再生し、今後の歯周病の進行リスクを減らす事ができました。 |

| 治療回数・期間 | 6ヶ月 |

| 副作用とリスク | 手術後に出血、腫脹、疼痛が生じることがあります。手術後は術部の創傷安定のためにブラッシング制限、食事制限があります。手術が複数回となることがあります。 |

| 料金(税込) | 歯周組織再生療法:220,000円(左右2箇所:440,000円) セラミッククラウン2本・ブリッジ1箇所:550,000円 総額:990,000円 |

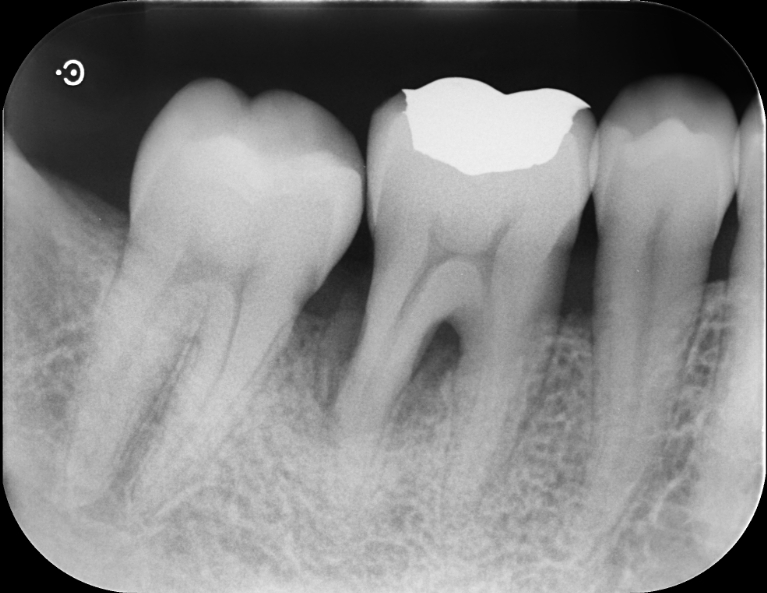

Case2

術前

術中

術後

| 治療名 | 再生療法 |

|---|---|

| 治療説明 | 右下6に重度の歯周病があり、通常の歯周治療でも改善しませんでした。歯周組織再生療法を行い、吸収してしまった骨を再生し、今後の歯周病の進行リスクを減らす事ができました。歯肉退縮もあったため同時に結合組織を移植し、骨と歯肉の再生を同時に行っています。 |

| 治療回数・期間 | 6ヶ月 |

| 副作用とリスク | 手術後に出血、腫脹、疼痛が生じることがあります。手術後は術部の創傷安定のためにブラッシング制限、食事制限があります。手術が複数回となることがあります。 |

| 料金(税込) | 再生療法:165,000円 結合組織移植:55,000円 総額:220,000円 |

Case3

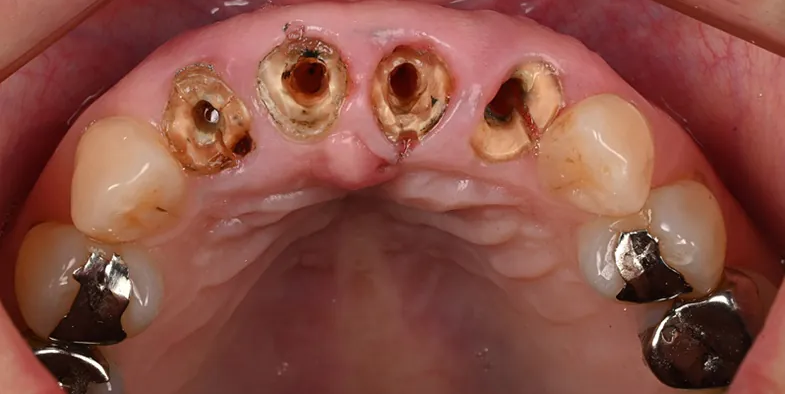

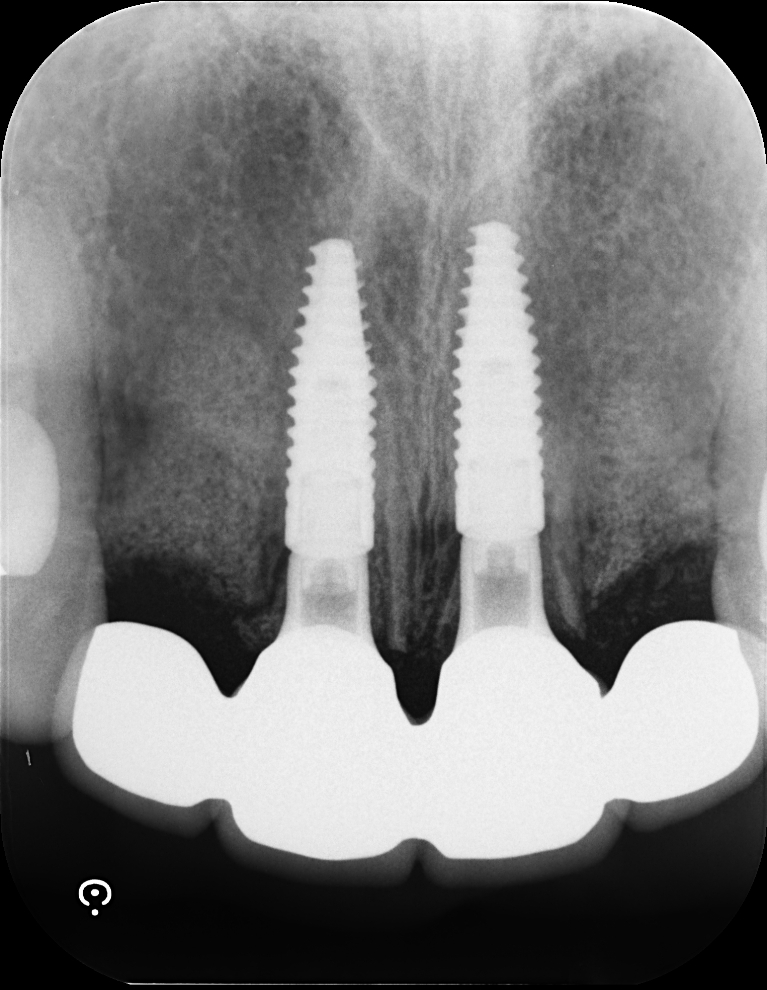

術前

術中

術後

根面被覆

| 治療名 | 前歯インプラント、根面被覆 |

|---|---|

| 治療説明 | 前歯4本の抜歯が必要となったためインプラントで回復することになりました。右上1,左上1に抜歯と同時にインプラントを埋入しました。右上2、左上2は結合組織移植を行いボリュームを回復することで、見た目と清掃性を向上させました。左右側方歯には根面被覆術を行って歯肉退縮を回復しました。 |

| 治療回数・期間 | 1年 |

| 副作用とリスク | インプラント治療は入れ歯やブリッジと比べて治療期間が長くかかることがあります。インプラント手術と結合組織移植は、違和感、痛み、腫れ、出血などが発生する場合があります。一時的なもので、2日〜1週間で治まります。 |

| 料金(税込) | 骨造成:110,000円(2本:220,000円) インプラント1次手術:220,000円(2本:440,000円) インプラント2次手術:55,000円(2本:110,000円) 結合組織移植:110,000円(4本:440,000円) 上部構造:220,000円(4本:880,000円) 根面被覆:396,000円 合計:2,456,000円 |